2021年6月8日,由上海九棵树艺术基金会资助的项目——“古蜀之光”三星堆出土文物在上海奉贤区博物馆展出。

打卡奉贤博物馆-“古蜀之光”大展

三星堆遗址是一处距今4800年至3100年左右(公元前2800年至公元前1100年)的古蜀文化遗址,面积达12平方公里,是中国20世纪重大的考古发现之一。

自20世纪20年代起至今,中外考古学家对其进行了大量的考古发掘和专题研究,发现了城墙遗址和大量精美文物。

三星堆遗址及文物的发现,有力地证明了三四千年前古蜀国的存在和中华文明起源的多元性。1988年1月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

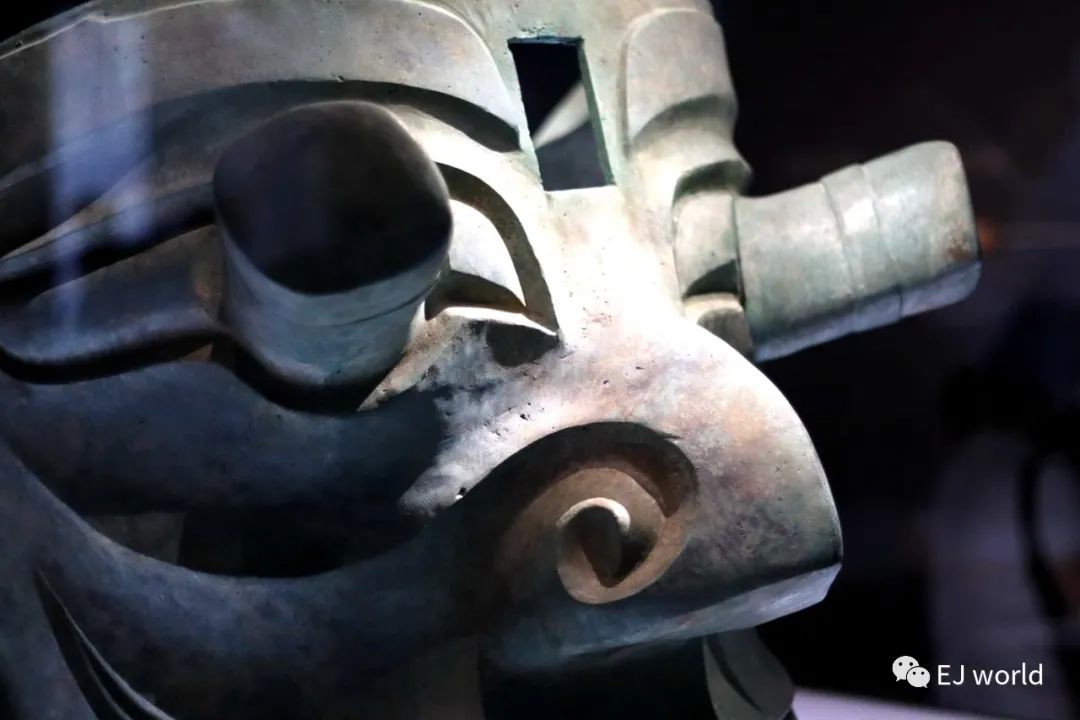

青铜纵目面具

宽138、高66厘米 二号祭祀坑出土

在三星堆出土的众多青铜面具中,造型最奇特、最威风的要算青铜纵目面具。

纵目面具均出自二号祭祀坑,共3件,分大小两型。其中A型2件较小,B型的1件则较大。

两型纵目面具造型大体相同,略有差异之处有三点:一是A型面具额部铸有数十厘米高的精美额饰,而B型面具额部正中则为一方孔。

二是两型面具的耳部大小与取势不同,B型面具的桃尖状双耳甚大,向两边充分伸展并向上耸起,有飞扬之势;

A型面具的耳朵构型与前者基本相似,但没有那么夸张,双耳取势基本平直。

B型面具就是这件有“千里眼”、“顺风耳”之誉的大型青铜纵目面具。其形象特征为:眉尖上挑,双眼斜长,眼球呈极度夸张,呈柱状向前纵凸伸出达16厘米;

双耳向两侧充分展开;短鼻梁,鼻翼呈牛鼻状向上内卷;口阔而深,口缝深长上扬,似微露舌尖,作神秘微笑状。

其额部正中有一方孔,可能原补铸有精美的额饰,可以想象,它原来的整体形象当更为精绝雄奇。

超现实的造型使得这尊造像显得威凌八方,其神秘静穆、威严正大之气给人以强烈威慑感。

它是天神还是人中至尊?最令人费解的就是其夸张的双眼与双耳,是视通万里、耳听四方的神异能力的象征?古文献记载蜀人始祖蚕丛的形象特征即为“其目纵”。

在中国上古神话中,还有一个人面蛇身、掌控天地明晦的天神烛龙,其形象特征是“直目正乘”,也就是“直眼球”。

纵目面具的造像依据很可能与古史所记述的蚕丛和烛龙的形像都有关。同坑出土的青铜戴冠纵目面具或许与“烛龙”神话有更密切的联系。

目前,对这尊造像的研究除普遍认为它表现的是蜀族始祖蚕丛外,尚有几种不同意见:或认为它应是兽面具,或认为面具左右伸展的大耳是杜鹃鸟的翅膀,

其形象应是古史传说中死后魂化为杜鹃鸟的第四代蜀王杜宇之偶像,或认为它是太阳神形象,等等。

我们倾向于认为这件面具既非单纯的“人面像”,也不是纯粹的“兽面具”,而是一种人神同形、人神合一的意象造型,巨大的体量、极为夸张的眼与耳都是为强化其神性,它应是古蜀人的祖先神造像。

铜人面具

高40.3 宽 60.5 前后径39厘米

二号坑Da型铜人面具。面部上宽下窄,前额两侧及下颌后缘各有一小穿孔。

其眉梢上绘有黑色,原来的整体视觉效果当更加威武有神、更具威慑力。

如前面提到的那件铜面具原为朱唇,可以说,三星堆铜面具“黑眉”、“朱唇”等涂彩手法的运用当不仅仅是追求一种视觉上的冲击力,还应具有某种巫术文化内涵的象征隐喻作用。

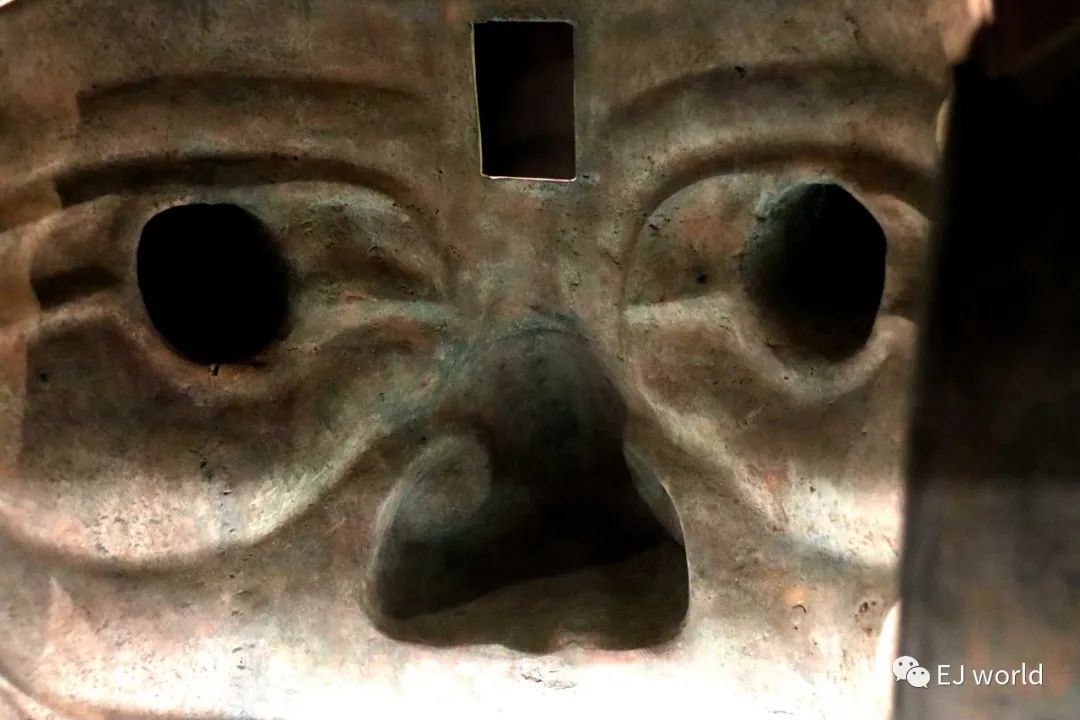

铜人面具

高26 长37.5 宽27厘米

戴金面罩青铜人头像

高41 宽18.8 横径12 纵径13.8厘米

戴金面罩青铜人头像,整件人头像金光熠熠,气度非凡。

在中国的考古发现中,四川广汉三星堆遗址是我国迄今发现的最早的大规模青铜人像遗址。

其中最具代表性的器物就是戴金面罩青铜人头像,它以其特殊的造型以及独具特色的文化内涵驰名中外。

通过青铜人头像粘贴金面罩这一特点,可以说明当时的古蜀人已经视金为尊贵的象征。

人头像作为常设于神庙中的祭祀神像,在其面部贴金,其目的绝非仅仅为了美观,而应是与祭祀内容和对象有关。

从三星堆两个祭祀坑共出土了青铜人头像多达50多件,戴金面罩的铜人头像却只有4件来分析,它们应该是代表着特殊的身份和地位的。

这种具有社会最高层地位的人,据推断他们是手握生杀大权,并具有与神交流的特殊技能的。

值得注意的是,这类戴金面罩的人头像在商周时期中国其他地区和其他文化中几乎不可见,它应当是古蜀青铜文明特有的文化现象,它反映的是古蜀文明浓郁的地域特色。

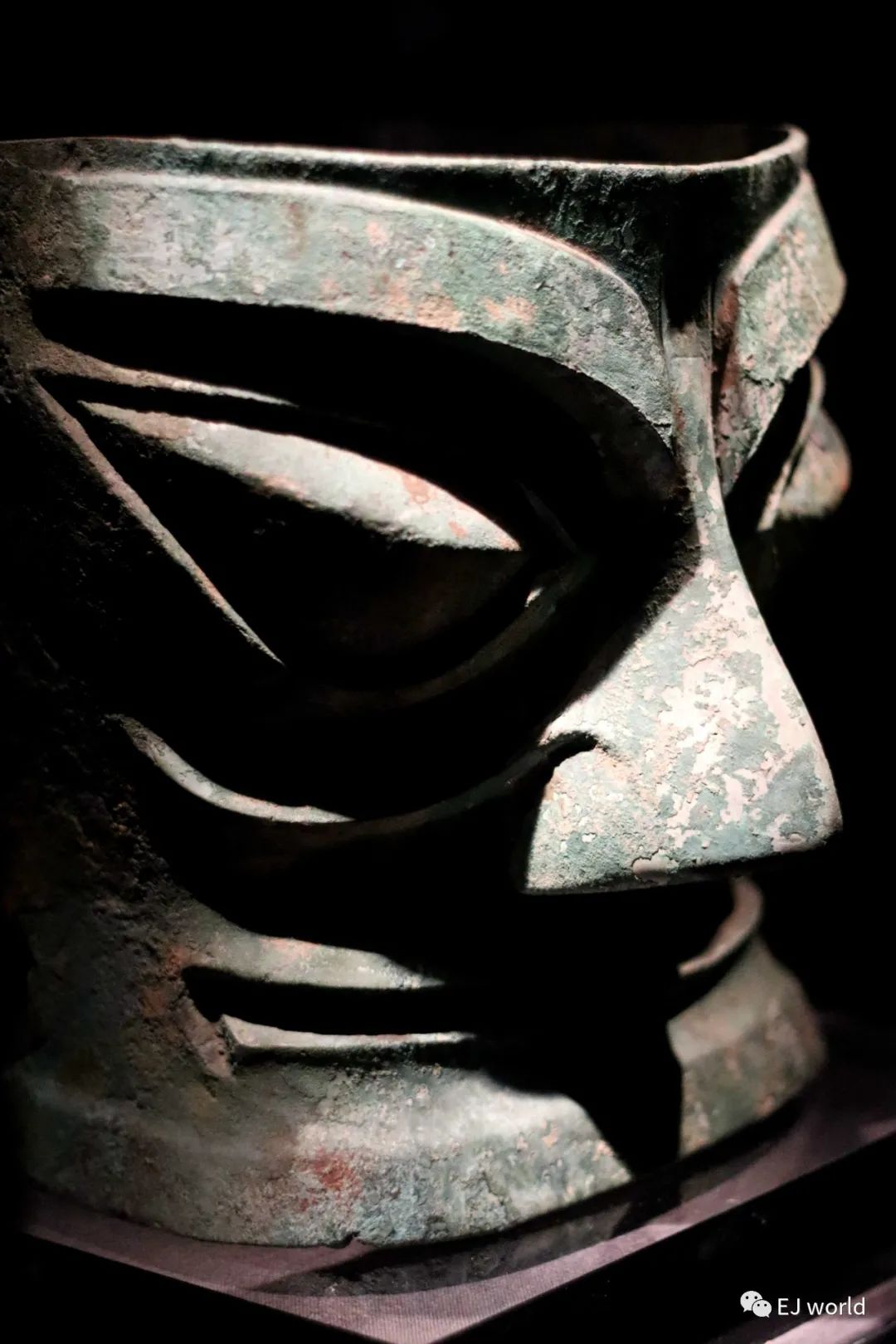

铜兽面

高20.8 宽26.9 厚0.4厘米

铜兽面是在三星堆二号祭祀坑出土的一件青铜器,现收藏于三星堆博物馆。

这件铜兽面属A型,是该类型兽面中形制稍小的一件。

兽面呈夔龙形向两面展开,龙尾上卷,长眉直鼻,夔龙形耳朵,双眼硕大,方颐阔口,呲牙咧嘴,形象狰狞诡谲。

铜跪坐人像

高12.4 长5.8 宽2.4厘米

此文物为商代的青铜器,该器为呈卷槽状的半圆雕正跪式人像,其头上所戴盔形装饰,人像面部似戴面罩,身穿对襟长袖衣衫,腰间系带,两手捧腹。现收藏于三星堆博物馆。

该器为呈卷槽状的半圆雕正跪式人像,其头上所戴盔形装饰,或认为是“頍”。

人像面部似戴面罩,身穿对襟长袖衣衫,腰间系带,两手捧腹。其整体形象显得恭敬严谨,传达出一种阴郁压抑的情绪。

推测人像身份象征很可能为古蜀国的中上层贵族的形象,其正跪式可能是一种施用于古蜀人祭祀祖先或神灵的隆重仪式中的特定礼仪姿势。

铜蛇

铜蛇头残长29.9 宽11 高9.9厘米

青铜蛇系采用分段铸造法制成。铸件之间有铆孔,分段铸成后,再铆嵌连接成形。

蛇体形硕大,颇具写实风格。身上饰菱形纹和鳞甲,头顶和背部有镂空的刀状羽翅,可能是表意其飞行功能。

从蛇颈下和腹部的环钮看,估计是挂在某种物体上作为神物膜拜的。

铜蛇身残长34.5 宽10.5 高6.5厘米

铜蛇尾残长20 宽5 高11厘米

铜眼泡

宽6.4 长7.2 厚1.3厘米

铜龙形饰

宽11.5 高17.5 厚0.5厘米

铜鸟形饰

长13.5 宽11 厚0.7厘米

铜鸟

宽15.4 厚6.8 高27.4厘米

此文物为商代的青铜器,铜鸟立于圆座上。圆座顶微隆,腰部内凹处有四圆孔,下为中空圈足。

鸟昂首向前,大眼尖喙,鸟身修长,两侧羽翅长及尾部与尾羽相并上翘。现收藏于三星堆博物馆。

铜神树枝头花蕾及立鸟

高7.8 宽1.6 厚4.4厘米

鸟头上扬起三支冠羽,羽尖各穿一孔,尾上翘,尾羽向上下各分三支,状如孔雀开屏。

立鸟喙中所穿铜丝已脱落。现收藏于三星堆博物馆。

器物构型为铜鸟立于铜花朵的果实上。鸟头上扬起三支冠羽,羽尖各穿一孔,显然是藉此表现冠羽尖部的彩纹。

尾上翘,尾羽向上下各分三支,状如孔雀开屏。立鸟喙中所穿铜丝已脱落,估计铜鸟原也是挂饰在某一株小神树上的饰件。

铜尊

高45 口径42.8 底径22 肩径28厘米

该器为Ⅴ式铜圆尊。其肩外缘补铸三个卷角羊头,与三立鸟相间,羊角之间也有一立鸟。尊肩部饰象鼻龙纹,以双钩云雷纹为地。

腹部主纹为以双夔龙合构而成的兽面纹,两侧为以扉棱为中轴的倒置兽面纹,地纹亦为双钩云雷纹。

器圈足上部环周饰以凸弦纹,其下主纹为虎耳龙纹组成的兽面纹,两侧仍为以扉棱为中轴的倒置兽面纹,以双钩云雷纹为地。其整体风格庄重典雅,颇为美观。

铜扇贝形挂饰

高8.8 宽8.9 厚1.1厘米

此文物为商代的青铜器,挂饰呈扇贝形,器形隆起,前高后低,背部有放射状脊棱,前端有一圆形钮,环钮两侧有新月形凸起。

两侧有翼,下端翼尖向外伸展。现收藏于三星堆博物馆。

挂饰呈扇贝形,器形隆起,前高后低,背部有放射状脊棱,前端有一圆形钮,环钮两侧有新月形凸起,如甲虫的触角。

两侧有翼,下端翼尖向外伸展。三星堆二号祭祀坑共出土扇贝形挂饰48件,其构型很可能是从某种昆虫的外部形态上得到了启发,或就是以这种抽象形式表现了某种昆虫。

铜挂饰与铜铃一样,可能多是青铜神树上悬挂的装饰物。

铜铃挂饰

金面罩

长26.5 宽10 高2.6厘米

用金箔在铜头像上捶拓而成,大小和造型风格与同出土的铜像相同,可能原是 粘在铜头像上的。双眉、双眼及口部镂空,鼻部凸起。

金箔鱼形饰

长9.8 宽1.9 厚0.04厘米

此类饰件共出土19件,分大小两型。大号金箔鱼形饰共有5件,长约20厘米,宽近2厘米。器身细长,既似鱼形又像柳叶,上錾刻有精细的叶脉纹和刺点纹。

小型的金箔鱼形饰形制与大号接近,长度从4厘米至7厘米不等,表面无纹饰。鱼形饰上上端均有一圆穿孔,应是悬挂于其他器物上的饰件。

铜眼形器

A:长57.2、宽23.6厘米

B:长54.8、宽12.7~12.8厘米

C:长27.8~29、宽12.4~13.2厘米

A型眼形器的器形为完整的菱形。眼形器整器四周为直边,呈斜坡形。

中部眼球呈圆形凸起,周围下凹,使“眼球”显出“纵目”的视觉效果。其左右眼角处各起棱脊,布列于眼形器四角的小圆孔即是起安装固定作用的。

B型眼形器为两器一组,拼合则构成为菱形眼形器。

其形制为菱形眼形器沿长轴方向剖开的二分之一,呈钝角三角形。周边斜平,中部凸起的眼球呈半球状,拼合后形成完整的眼球形状。

C型眼形器为四件一组,拼合为菱形眼形器。器形为菱形眼形器沿纵、横轴对剖后的四分之一,略呈直角三角形。

四个单件合拢后,其间形成纵、横不同走向的“V”形沟槽。

这种由四个单体拼合的眼形器以及B型眼形器到底与作完整菱形的A型眼形器有没有象征意义上或功能意义上的某种差别,现在还很难作结论,需作进一步研究。

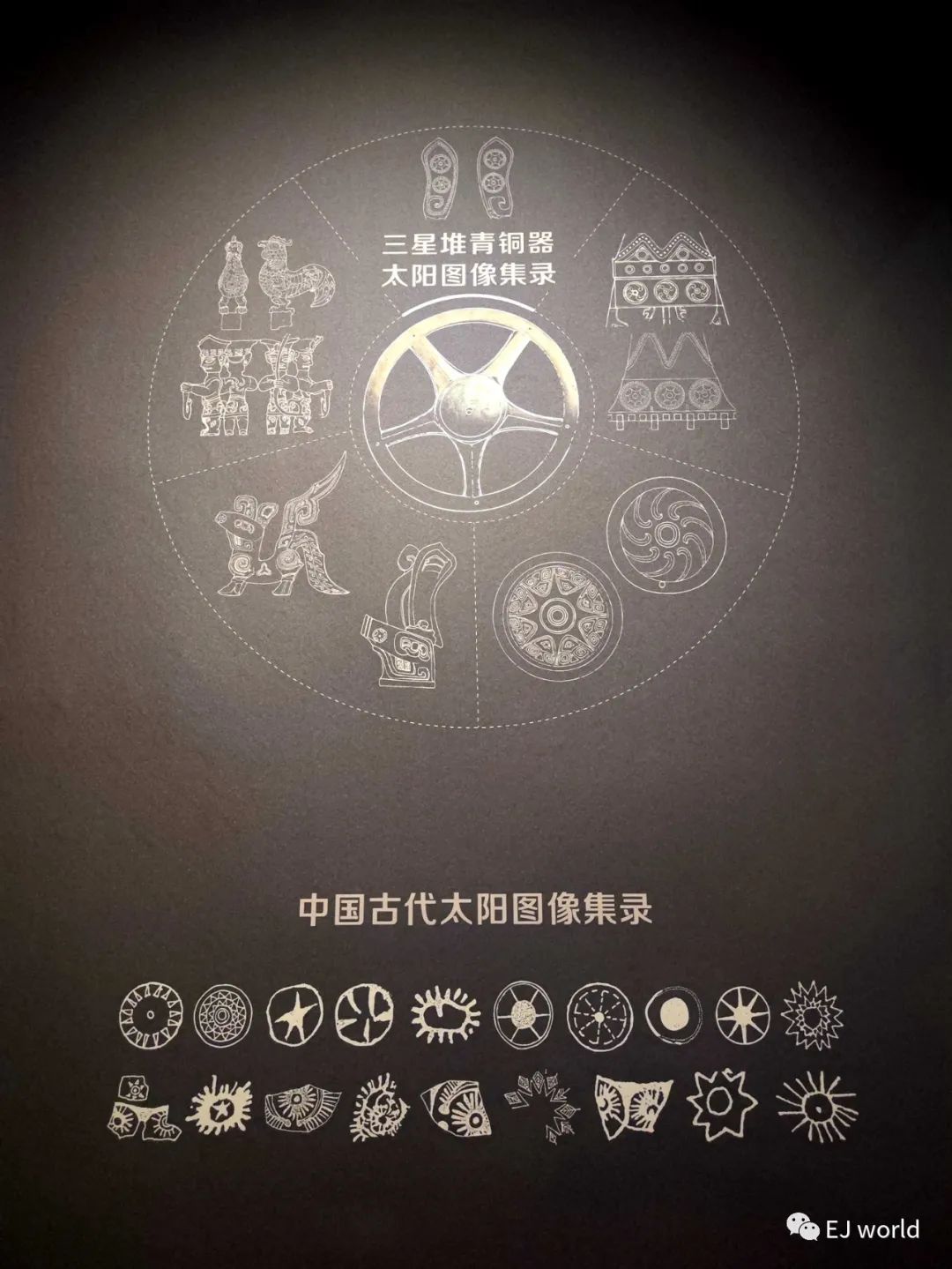

铜太阳形器

直径85 阳部直径28 高6.5厘米

阳部中心圆孔、晕圈上等距分布的5个圆孔均是作安装固定作用的。器物系采用二次铸造法制成。

先将晕圈和五道芒条铸成后,再用嵌铸法将太阳嵌铸在芒条上,然后在与晕圈衔接处两面钻孔,最后用铆铸法在孔中灌注铜液将芒条铆接牢固。

这件器物是三星堆铜器中最令人费解的几件器物之一。

因其与同坑出土的铜神殿屋盖上的“太阳芒纹”的形式相似,器物正中凸起的阳部又与铜眼形器、铜眼泡构型接近,

其整体图像特点也与四川珙县僰人悬棺墓岩画及中国南方地区出土铜鼓上的太阳纹饰颇为相像,因此发掘者将其定名为“太阳形器”。

古蜀人崇拜太阳神,三星堆遗址二号祭祀坑出土的商代晚期青铜太阳形器就是最好的证明。

该件青铜器直径85厘米,中部呈半球状突起,周围有五条幅呈放射状,外侧有一圆圈和条幅相连接,这个造型与先民所作崖画中的太阳形状相似,在太阳器上残留着彩绘的痕迹,其用于祭祀的功能是明显的。

太阳崇拜是人类最早的崇拜形式之一。

太阳是人类出现之前就已经存在的最引人注目、令人迷惑不解、对人类生活最有影响力的运行不已的发光天体。

所以,它从远古便出现在原始文化中。

各种玉戈,玉璋,玉瑗,玉环等

图片青铜大立人

人像高1.8米、通高2.62米,1986年于三星堆遗址二号祭祀坑出土。

重约180公斤,是距今已有3000多年的历史的青铜器。现存三星堆博物馆。

青铜大立人像,是现存最高、最完整的青铜立人像。被誉为“世界铜像之王”。

雕像系采用分段浇铸法嵌铸而成,身体中空,分人像和底座两部分。

人像头戴高冠,身穿窄袖与半臂式共三层衣,衣上纹饰繁复精丽,以龙纹为主,辅配鸟纹、虫纹和目纹等,身佩方格纹带饰,制作之精美细腻,迄今为止,在夏商周考古史上绝无仅有。

其双手手型环握中空,两臂略呈环抱状构势于胸前。脚戴足镯,赤足站立于方形怪兽座上。其整体形象典重庄严,似乎表现的是一个具有通天异禀、神威赫赫的大人物正在作法。

其所站立的方台,即可理解为其作法的道场——神坛或神山。